Мы перезвоним Вам!

Как учились белорусы? Часть первая: от древности до середины XIII в.

Начинаем серию статей, в которых расскажем Вам о том, как возникло, развивалось и менялось образование в Беларуси. Образование было сложным или доступным? Какие его тенденции сохранились до сегодняшнего дня? И, главное, как оно повлияло на ход нашей истории?

ИСТОКИ

Развитие образования на наших землях связано с древнейшими городами – Полоцком и Туровом. Полоцк был самостоятельным культурным и политическим центром, поддерживал активные связи с Византией – самым передовым государством в Средние века.

Письменность существовала здесь уже с Х века. Безусловно, её связывают с принятием христианства. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий разработали славянскую азбуку – кириллицу. Кстати, она лежит в основе современных алфавитов восточных славян.

Берестяная грамота из Мстиславля

ЧЕМУ И ГДЕ УЧИЛИ?

В этот период образование развивалось под влиянием церкви. Его центрами были крупные города. Священники и монахи знали по несколько языков, чтобы, например, переводить священные тексты.

По приказу киевского князя Владимира детей знати обучали письменности в монастырях. Это было необходимо для управления хозяйством. Так, постепенно, возникли первые школы – при монастырях.

Здесь обучали чтению, письму, математике, природоведению. Кстати, языков изучали несколько. А именно: греческий, латынь, церковнославянский.

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ БЫЛИ ГРАМОТНЫМИ?

Грамотность, несомненно, распространялась и среди простых горожан – ремесленников и торговцев. В XI – XII вв. они умели читать и писать, складывали свой эпос в виде былин о героях. Например, нам хорошо известны рассказы о богатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче и других.

Вдобавок, жители городов придумали свою систему мер веса, объема, длинны, необходимых для успешной торговли. В её основе были части тела. Например, длину отреза ткани измеряли локтями – участками руки от плеча до сгиба.

ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛОЦКОМ КНЯЖЕСТВЕ

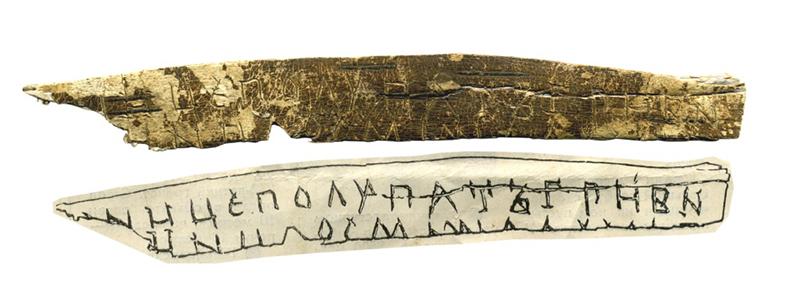

Письменность существовала здесь с Х века. Об этом нам свидетельствует вислая печать полоцкого князя Изяслава. Вислые печати были заимствованы у Византии. Пластина из драгоценных металлов или воска привешивалась к важным документам. Имя «Изяславос» на печати говорит о том, что и князь, и мастер, который её изготовил, знали греческий язык.

Печать Изяслава

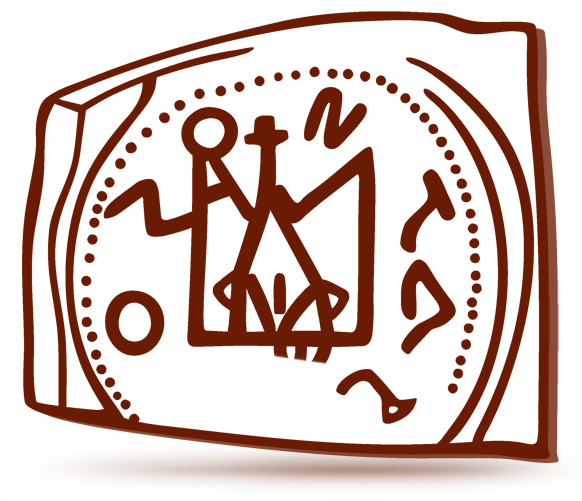

Свидетельством могущества Полоцкой земли стал Софийский собор. Его возвели в 1055 – 1060 гг. по приказу князя Всеслава Брячиславича. При соборе существовала школа и огромная библиотека с книгами на разных языках. А ещё здесь велось летописание – составлялись исторические рассказы, записи в которых шли по годам. Кстати, строители собора оставили на фундаменте своеобразные автографы, то есть надписи своих имён, «Давид, Тоума, Микоула».

Надпись на фундаменте

ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ: ВЕЛИКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА

В XII в. в образование Полоцкой земли огромный вклад внесла Евфросиния Полоцкая (около 1104 – 1167). Оказавшись в монастыре, внучка Всеслава Брячиславича начала переписывать книги. Кстати, в то время, это было исключительно мужской работой. Просветительница открыла мужской и женский монастыри. При женском монастыре действовала школа для девочек.

Евфросиния Полоцкая

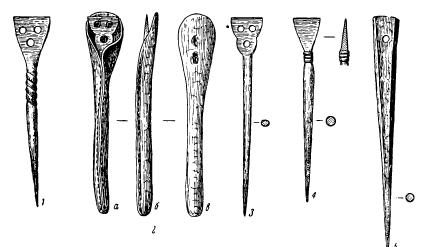

В городах Полоцкой земли археологи нашли множество писал – инструментов для письма и металлические застёжки от книг. Это подтверждает активное распространение грамотности среди обычных людей.

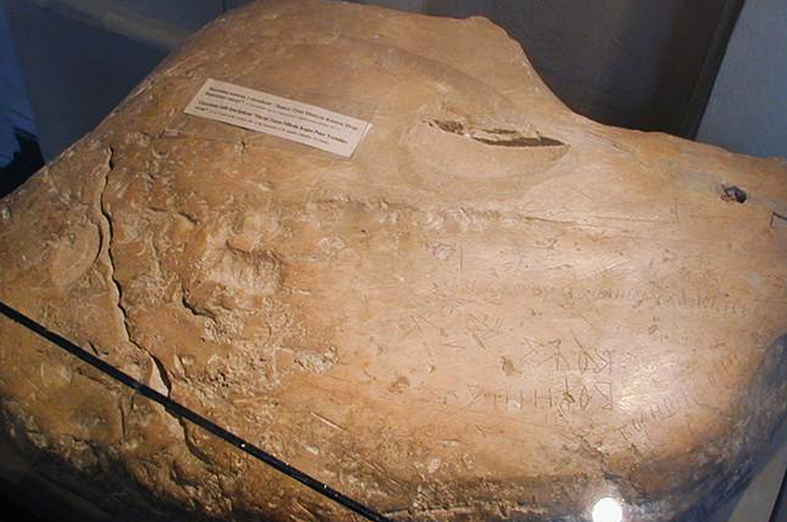

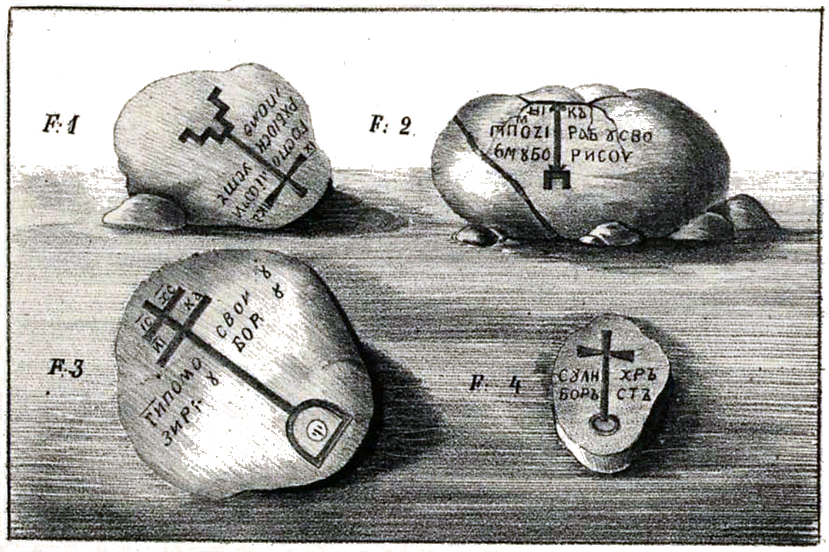

Надписи и отдельные буквы часто встречаются на найденных личных вещах. Например, в русле Западной Двины обнаружили 4 больших камня-валуна с надписями “Господи, помоги рабу твоему Борису ”. А в Витебске нашли уникальный памятник письменности XIII в. – берестяную грамоту. Записка на коре березы рассказывает о покупке зерна и ещё раз доказывает: торговцы умели читать и писать.

“Борисовы камни”

ОБРАЗОВАНИЕ В ТУРОВСКОМ И НОВОГОРОДСКОМ КНЯЖЕСТВАХ

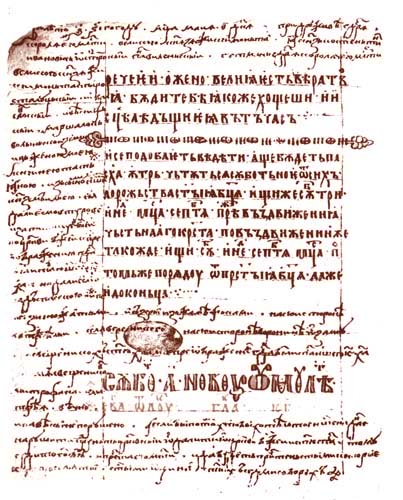

В Турове была найдена самая древняя из сохранившихся на территории Беларуси книг – Туровское евангелие XI в. В тот период книги писали на пергаменте – тонко обработанной коже животных. Тексты украшали инициалами – красиво оформленными заглавными буквами.

Страница “Туровского евангелия”

В Туровской земле действовало несколько монастырей, где переписывали книги, а при раскопках были найдены писала.

В Берестье был найден уникальный деревянный гребень. Его хозяин процарапал буквы алфавита от А до Е. Много вещей с надписями или отдельными буквами были найдены в Гродно, Новогородке, Волковыске. Среди них – свинцовая печать и кусок церковного колокола с буквами. В Мстиславле тоже были найдены две Берестяные грамоты XII и XIII веков.

Гребень с алфавитом, Берестье

ЧЕМ И НА ЧЁМ ПИСАЛИ?

Рукописные книги и документы писали пером и чернилами сначала на пергаменте, а позже на бумаге. Это так называемое “парадное письмо”. Острой палочкой-писалом на мягкий материал, вроде бересты, текст наносили обычные люди. Писала делали из разных материалов: кость, дерево, железо. Записи делались острым концом.

Писала (инструменты для письма)

Ученики школ и горожане писали только на бересте, поскольку телячья кожа для пергамента была очень дорогим материалом. Бумага вытеснит пергамент и бересту только в XIV в. Перья для письма и писала носили в специальных кожаных футлярах.

В ГОРОДАХ БЫЛИ БИБЛИОТЕКИ?

Да, при монастырях. Их называли “книжницы”. Те, кто владел грамотой, могли пользоваться книгами из них. Наиболее популярной среди них, бесспорно, была Библия. Она формировала общую картину мировозрения. Популярными были и другие церковные тексты: жития святых, притчи. Выдающимися памятниками периода выступают произведения Кирилла Туровского (около 1113 – после 1190). Еще при жизни его прозвали “Златоустом”.

Были книги, описывающие природу. Огромное значение, безусловно, придавалось историческим книгам. Например, хроникам из Византии, а также литературе путешествий. Благодаря книгам, люди знакомились с неизвестными странами и народами, формировали своё мировоззрение и вкус.